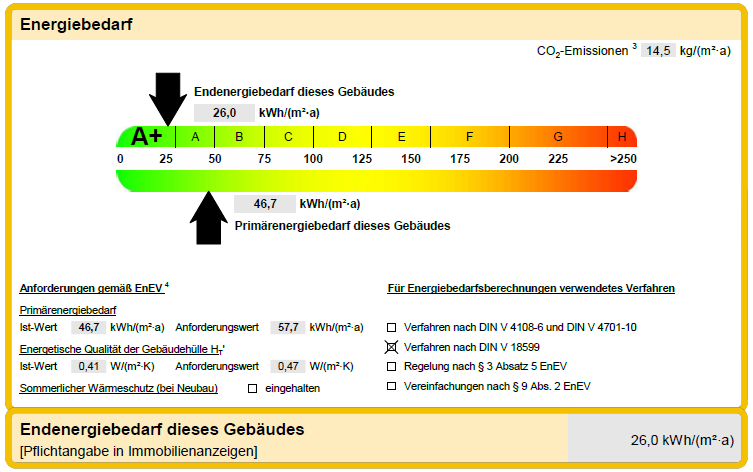

Energieeffizienz

Was nicht benötigt wird, muss gar nicht erst produziert werden. Da Gebäude einen großen Anteil am gesamten Energieverbrauch haben, sind Effizienzmaßnahmen im Gebäudebereich besonders wirkungsvoll. Ein Gebäude wird über Jahrzehnte genutzt, sodass der Gebäudeenergiestandard die Höhe des Energieverbrauchs für viele Jahre bestimmt. Der Passivhausstandard entspricht bei Neubauten dem Stand der Technik. Er stellt eine gute Grundlage für Neubaugebiete dar, in denen der gesamte Energieverbrauch mit erneuerbaren Energien gedeckt werden soll. Der Plus-Energie-Standard ist nur mit einem hohen Maß an Energieeffizienz realisierbar.

Erneuerbare Stromerzeugung

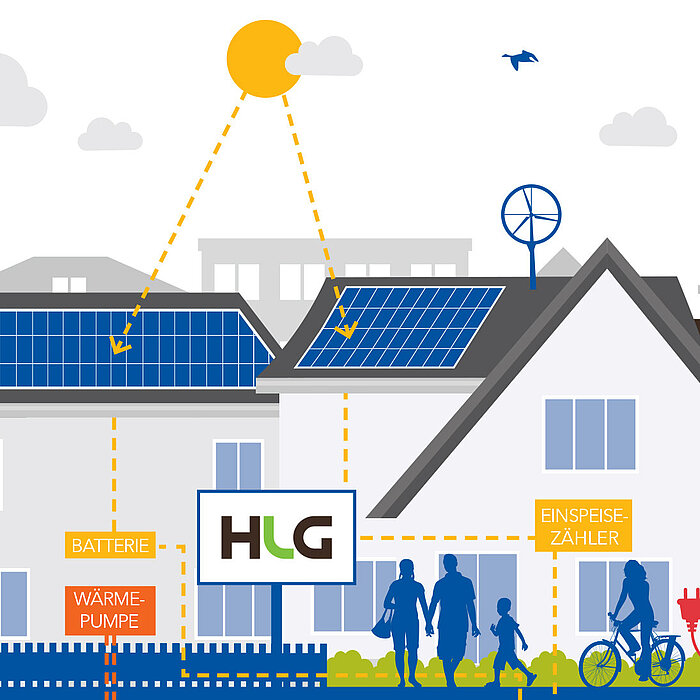

Für die Erzeugung von erneuerbarem Strom innerhalb des Quartiers können Photovoltaikanlagen auf Dächern und an Fassaden und geräuscharme Kleinwindkraftanlagen eingesetzt werden, evtl. auch Wasserkraftanlagen, falls im Bereich oder in der Nähe des Baugebietes ein Fließgewässer vorhanden ist.

Stromspeicher

Für den nicht gleichmäßig und nicht lastgerecht anfallenden erneuerbaren Strom bietet sich ein Speichersystem an. Es ist im Einzelfall zu bewerten, ob dezentrale, gebäudeweise installierte Speicher, wie sie heute bereits marktgängig sind, zum Einsatz kommen sollen oder ein bzw. mehrere Quartiersspeicher. Ein großer Speicher ist effizienter und wirtschaftlicher als mehrere kleine. Schwankungen in der Stromproduktion und im Verbrauch können auf Siedlungsebene ausgeglichen werden.

Wenn darüber hinaus noch Stromüberschüsse produziert werden, können diese zum Aufladen von Elektrofahrzeugen genutzt oder ins öffentliche Stromnetz eingespeist werden. Durch die Speicherung wird die Menge an abzugebendem Strom so gering wie möglich gehalten, die Wertschöpfung aus der Energieproduktion bleibt innerhalb der Siedlung und die externen Netze werden minimal belastet.

Erneuerbare Wärmeerzeugung und Kühlung

Die Erzeugung von erneuerbarer Wärme / Kälte kann für jedes Gebäude dezentral über solarthermische Anlagen, oberflächennahe Geothermie (Kollektoren, Sonden) oder Wärmepumpen erfolgen. Bei entsprechendem Wärmeenergiebedarf sind in den Gebäuden Pufferspeicher sinnvoll. Bei Einfamilienhäusern im Passivhausstandard ist der Wärmeenergiebedarf so gering, dass auf einen Pufferspeicher in aller Regel verzichtet werden kann. Denkbar ist auch ein Gemeinschaftsspeicher für mehrere Häuser in direkter Nachbarschaft.

Alternativ kann die Wärmeversorgung des Quartiers zentral über ein Wärmenetz erfolgen. Neue Wärmenetze sind immer mit 100 Prozent erneuerbaren Energien zu betreiben. Bevorzugt sollten die Potentiale der Solarthermie, Geothermie, Abwärme von benachbarter Industrie oder Gewerbe (z.B. Rechenzentren), Abwasserwärme, Wärme aus Gewässern oder aus der Luft genutzt werden. Diese Energiepotentiale können meist nur in Kombination mit Wärmepumpen erschlossen werden. Die Nutzung von Biomasse (z. B. Holzhackschnitzeln) oder Biogas sollte aufgrund der beschränkten Potentiale auf die Spitzenlastabdeckung beschränkt werden. Es sollten nur Holzsortimente wie beispielsweise Landschaftspflegeholz oder Altholz Verwendung finden, die für eine weitere stoffliche Nutzung nicht geeignet sind. Da Wärme nur mit Verlusten transportiert werden kann, ist die Nähe zum Verbraucher wichtig. Gegebenenfalls können öffentliche Gebäude (z. B. Kita) als Abnehmer in der Nähe angesiedelt werden.

Seit einigen Jahren kommen auch Nahwärmenetze mit niedrigem Temperaturniveau zum Einsatz. Das sogenannte „kalte Nahwärmenetz“ muss nicht gedämmt werden, da das Temperaturniveau des Grundwassers niedrig und konstant ist. Das „kalte Nahwärmenetz“ kann außerdem auch zur Kühlung verwendet werden. Der Nachteil dieser Wärmenetze liegt darin, dass in jedem Gebäude zusätzlich eine Wärmepumpe benötigt wird, um das erforderliche Temperaturniveau zu erreichen.

Ein Wärmenetz kann in der Regel nur wirtschaftlich betrieben werden, wenn ein gewisser Mindestanschlussgrad erreicht wird. Um dies sicherzustellen sollte primär die Nutzung des Wärmenetzes wirtschaftlich attraktiv gestaltet sein. Je nach Fallkonstellation kann es dennoch sinnvoll sein, dass die Kommune einen Anschluss- und Benutzungszwang für das Wärmenetz festlegt. Die Hessische Gemeindeordnung und das Gebäudeenergiegesetz lassen diese Möglichkeit explizit zu.

Die HLG unterstützt die Kommune gerne bei der Festlegung eines Anschluss- und Benutzungszwangs, falls die politischen kommunalen Gremien eine solche wünschen.

Weitergehende Informationen zu Wärmenetzen erhalten Sie auch bei der Landesenergieagentur Hessen (LEA), z.B. auf der Seite https://www.lea-hessen.de/kommunen/kommunal-waerme-planen/ oder per Mail bei waermenetze@lea-hessen.de.

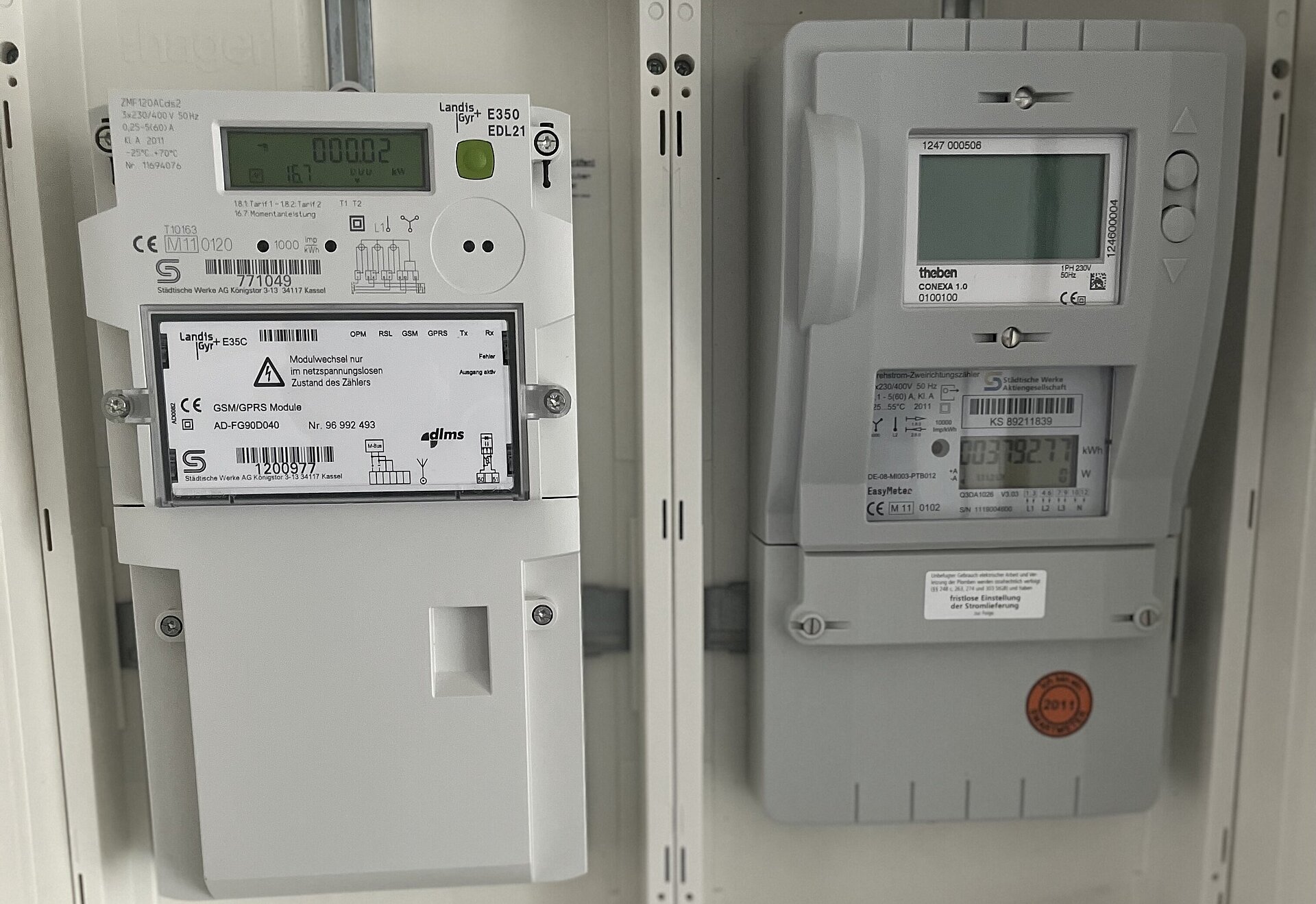

Smart Meter und Smart Grid

Im Betrieb ist jedes Gebäude mit einem 'Smart Meter', einem digitalen, vernetzten Stromzähler, ausgestattet. Das intelligente Netz ('Smart Grid‘) innerhalb der Plus-Energie-Siedlung arbeitet weitgehend autonom und steht für einen effizienten Austausch von Energie. Es schließt dezentrale Energieerzeugungsanlagen wie Photovoltaik- und Kleinwindkraftanlagen oder Blockheizkraftwerke sowie Strom- und Wärmespeicher zu einem vernetzten, flexibel regelbaren und zentral gesteuerten System zusammen, in dem alle Elemente sich ständig über ihren aktuellen Netzzustand, Energieverbrauch und Energiebedarf austauschen.